Hace unos pocos meses, los dos seres que conformamos esta sociedad tuvimos la brillante idea de escribir sobre la piedra de Rosetta. Nos parece una epopeya maravillosa digna de ser contada, mas quiso el azar que este año se cumplieran dos siglos del desciframiento de los primeros signos y durante estas últimas semanas hemos ido descubriendo, con cierta pena, como un montón de medios han ido sacando sus reportajes, algunos magníficos como el de la National. Con todo, y ya que nos lo hemos currado documentándonos por aquí y por allá, no vamos a desperdiciar el tiempo invertido en esta estupenda historia que, por otra parte, no es cosa que sobre, así que abordaremos el asunto con la desvergüenza que nos caracteriza. Esperamos que sea de vuestro agrado.

En los últimos suspiros del siglo XVIII Francia e Inglaterra libraban una lucha encarnizada por la conquista y dominio del mundo. Napoleón Bonaparte, un joven y brillante general francés obsesionado con la historia y la cultura, destacaba especialmente por su genialidad en el campo de batalla. Esa obsesión por el pasado probablemente fuera la causa por la que Napoleón decidió lanzarse a la conquista de Egipto. Esa, y el control del Mediterráneo a través del canal de Suez, por supuesto. Ese detalle no es baladí en absoluto.

“Desde estas pirámides cuatro mil años años nos contemplan” dicen que dijo cuando llegó al pie de los pétreos colosos dando, supuestamente, una arenga a las tropas antes de una de las batallas contra la población local. Pero, a pesar de ser uno de los conquistadores más importantes de la historia, poco podía imaginar el galo el tremendo cúmulo de circunstancias y casualidades que su obstinación por dominar el mundo iban a suponer para el enriquecimiento cultural de la humanidad.

Durante meses las cosas fueron bien para Napoleón y sus científicos. Sí, no se nos ha ido la olla, hemos escrito científicos. El general se hizo acompañar para esta campaña por buena parte de la “Comisión de las ciencias y las Artes” formada por más de ciento sesenta académicos, elegidos personalmente por el general corso, de entre los más prestigiosos círculos intelectuales de Francia. La intención de dicha expedición era reunir todo tipo de datos sobre el país como la fauna, la flora, la geología o la economía, pero muy especialmente desvelar los secretos de una cultura que fascinaba profundamente a todas las personas del planeta con inquietudes culturales o esotéricas. Y es que el misterioso Egipto estaba de moda (¿cuándo no?) e incluso Bonaparte formaba parte del instituto de egiptología francés. Estaba claro pues, que la conquista que pretendía no era estrictamente geopolítica. El 1 de Julio de 1798 el general corso llegó con su armada y cerca de cuarenta mil soldados a Alejandría. Quién sabe, puede que estuviese intentando emular la campaña de Alejandro Magno contra los persas.

A medida que el ejercito galo avanzaba por Egipto sin conocer la derrota, los académicos no paraban de encontrase con cosas asombrosas y desconocidas para ellos: monumentos, tumbas, inscripciones, tesoros… Era tal la magnitud de las investigaciones que fundaron un instituto en el Cairo para estudiar los hallazgos que iban descubriendo a lo largo de las tierras del Nilo. La acumulación de datos era gigantesca y, por supuesto, Napoleón exigía estar al tanto de todo.

Inglaterra no tardó en percatarse del enorme peligro que era para ellos la incursión de los franceses por Egipto y de como Napoleón tomaba una apabullante ventaja, tanto en el dominio del Mediterráneo como en la carrera por descubrir los misterios del pueblo de los faraones, muy especialmente la extraña lengua de signos que adornaba todos los antiquísimos monumentos de aquella civilización que todavía nadie sabía descifrar. Por esto mismo, unas cuantas semanas después, la poderosa marina británica atacó por sorpresa a la francesa, que tenía la mayor parte de su armada anclada en el puerto, destrozándola y comenzando un asedio que se prolongaría dos años.

Napoleón consiguió romper el bloqueo y poner pies en polvorosa regresando a Francia, pero sus esperanzas de ser el nuevo Alejandro se evaporaron. Aun así, sus soldados seguían luchando en Egipto y los científicos franceses continuaban estudiando a marchas forzadas, construyendo los firmes pilares de la egiptología moderna. Eran perfectamente conscientes de ir contrarreloj, pues los ingleses se mostraban superiores en batalla y más temprano que tarde ganarían, por eso sus esfuerzos por acumular conocimientos se multiplicaban. Pero he aquí que el destino, con su guasa habitual, hizo que el máximo descubrimiento de aquella campaña fuese una afortunada casualidad.

A mediados de Julio de 1799, los franceses defendían la ciudad de Rosetta de las acometidas inglesas y para ello optaron por reforzar un viejo fuerte árabe y reparar sus murallas. Fue al derruir parte de un muro para rehacerlo mas sólido, cuando una enorme piedra de basalto oscuro apareció entre los escombros. Al parecer, si era necesario, los árabes solían coger materiales de templos antiguos para construir sus defensas y edificios sin hacer muchas distinciones. Afortunadamente, los soldados se percataron al instante de que estaban ante algo importante y avisaron inmediatamente al teniente Pierre Bouchard. El teniente Bouchard merece un artículo propio para sí mismo en el que ahora no ahondaremos, pero os aconsejamos que indaguéis algo sobre él. El propio teniente, de gran formación académica, intuyó al instante que aquel pedazo de basalto podía ser la clave para descifrar los jeroglíficos, pues en aquella roca se veían tres párrafos en idiomas distintos: el griego, el jeroglífico y lo que parecía ser otra antigua escritura. De inmediato la piedra se trasladó al instituto de El Cairo para empezar a trabajar sobre ella.

En muy poco tiempo los académicos franceses tradujeron sin dificultad la parte griega: era un decreto honrando al faraón Ptolomeo V (uno de los sucesores del fundador de Alejandría y amado general de Alejandro, Ptolomeo I) por todo el bien que había hecho por Egipto en su primer año de reinado. Debemos recordar que la dinastía Ptolemaica era estrictamente griega al descender de conquistadores Macedonios (Véase La Biblioteca de Alejandría para más suculenta información) de ahí que uno de los tres idiomas sea el propio griego por ser el idioma gubernamental. O sea, digamos que la inscripción era algo así como un bando municipal de los de hoy en día o una publicación del BOE, y no tendría demasiada trascendencia si no fuera porque al final del texto se lee:

“Este decreto deberá ser inscrito en una estela de piedra en caracteres sagrados, nativos y griegos, y deberá ser expuesto en cada uno de los templos de primer, segundo y tercer rango junto a la imagen del rey eternamente viviente”.

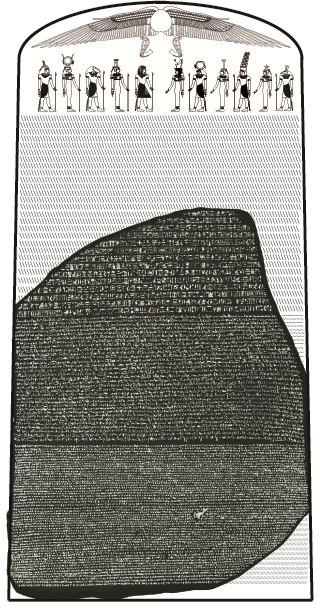

La explosión de las cabezas se escuchó en Finisterre: aquella piedra decía lo mismo en tres idiomas distintos. El problema es que dos de ellos no se conocían. Y aquí comienza la apasionante carrera para ver quién da con la clave para descifrar los jeroglíficos. Pero antes hagámonos una idea de como era este pedazo de roca hace 2500 años por gentileza de Wikipedia:

Como veis, la estela era mucho más grande que la piedra que nos ha llegado. En la parte superior de la piedra estaban los caracteres sagrados, o sea, los jeroglíficos de los que quedó una parte bastante pequeña. En el centro los nativos (lo que después darían en llamar demótico) y en la inferior el griego. El demótico no era totalmente desconocido en aquellos tiempos, pero su traducción se prolongó bastante más en el tiempo.

Mientras tanto la guerra continuaba sin fortuna para los franceses que, en agosto de 1801, tuvieron que deponer las armas. En las negociaciones de paz los ingleses no se olvidaron de la piedra de Rosetta y la exigieron de inmediato como botín de guerra. Los galos intentaron hacerse los locos escondiendo la estela entre las pertenencias del general (¿de qué piedra me hablan ustedes?), pero una buena pistola en la cara es un magnífico recuperador de memoria. Así que, una vez más, el British Museum engordó sus vitrinas a golpes. Además, con esta expropiación los vencedores se sumaban a la carrera por descifrar la estela, aunque los franceses habían hecho numerosas copias del ejemplar, y llevaban cierta ventaja, pero los británicos se encargaron de repartir copias por todas las universidades primero de Inglaterra y después Europa, mas la cosa no iba a ser fácil en absoluto. Nada parecía cuadrar entre el griego y las otras dos lenguas.

Los estudiosos de Europa iban tan perdidos que intentaron recurrir a textos antiquísimos como los de Horapolo. Horapolo era, en teoría, un sacerdote egipcio que en el año 5 a-C. escribió un libro en griego llamado “Hyeroglyphica”. En este libro, considerado en aquellos tiempos la piedra angular de la escritura jeroglífica, se desvelaban correctamente 189 signos jeroglíficos distintos, pero no la forma de cómo crear frases con ellos. Estaba claro que ya, en aquellos tiempos, la escritura jeroglífica estaba prácticamente perdida porque Horapolo, conociendo el significado de muchos signos tenía, sin embargo, una idea un tanto peregrina y en ocasiones errónea del porqué de sus significados. Un buen ejemplo es que este sacerdote aseguraba que el símbolo de la víbora quería decir “mujer que odia a su pareja” cuando en realidad se refiere al fonema f o al concepto de “padre”. Os dejamos aquí un enlace a un artículo guapísimo sobre Horapolo de la National Geographic.

No fue Horapolo el único al que se intentó recurrir en la desesperación por llegar a descifrar la piedra. Algunos intentaron incluso recurrir a la propia biblia o a estudios anteriores sin fundamento, lo que no hizo más que complicar las cosas. Existían además muchas equivocaciones en los propios puntos de partida teóricos como el empecinamiento de muchos eruditos en entender la escritura de los faraones exclusivamente como ideogramas, es decir, símbolos con conceptos propios (ideas o palabras, como la escritura china)

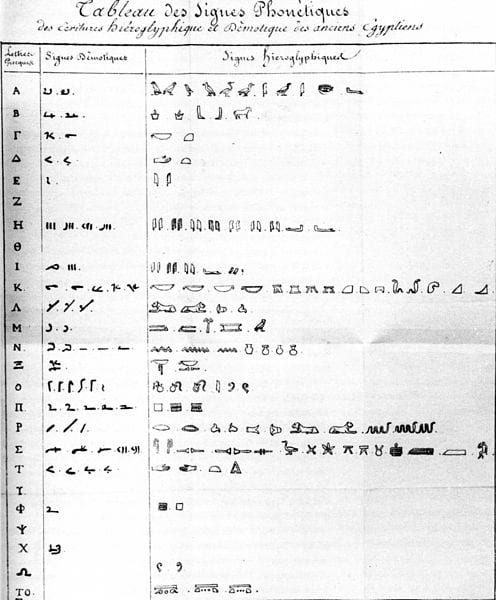

Pero un buen día aparecieron dos personajes importantes en esta epopeya: el francés Antoine-Isaac Silvestre De Sacy y el sueco Johan Akerblad. Estos dos hombres pensaron que, por lógica, los egipcios bien podían escribir del mismo modo que la mayoría de las culturas del mundo, es decir, un sistema “normal” de escritura. Consiguieron encontrar varias similitudes entre el demótico y el griego demostrando que, efectivamente, el sistema de escritura no estaba estrictamente formado por ideogramas; había símbolos que representaban letras en sí mismas. Consiguieron también identificar algunos nombres propios como Alejandría, Ptolomeo o Alejandro, pero fueron incapaces de llegar más lejos. Los que parecía que iban a descifrar la piedra se rendían antes de atacar a la escritura jeroglífica y este fracaso acobardó a buena parte de los estudiosos que trabajaban sobre el tema.

El estudio de la piedra se detuvo durante casi una década prácticamente del todo hasta que en 1814 apareció el inglés Thomas Young. Young era una de esas mentes privilegiadas que nacen muy de cuando en cuando, profesor de filosofía, médico, físico y gran estudioso de las lenguas entre otros muchos intereses. Sin duda, uno de los intelectuales británicos más importantes de la historia. Thomas se puso en contacto con De Sacy para comunicarle que pretendía tomar su relevo en el estudio de la piedra y ya de paso, fliparse un poco y aseverar que podría enviarle una traducción de la mayoría de las palabras. Cogió una copia de la piedra y se la llevó a su casa de campo ese mismo verano. Como podéis intuir no llegó a lograrlo, aunque hay que reconocerle enormes méritos como haber identificado correctamente alrededor de 80 signos; haber intuido que las palabras jeroglíficas debían escribirse con una combinación de fonemas e ideogramas o haber confirmado la importancia de los cartuchos y su relación con los nombres propios. Ya De Sacy y Akerblad habían sospechado que dichos cartuchos y su situación estratégica en los textos podían significar nombres propios, pero fue Young, en 1818, quien relacionó antes que antes que nadie una palabra en estos cartuchos gracias a que era un nombre griego: PTOLOMEO.

Y he aquí que llegamos al gran protagonista en la historia de la piedra: Jean-François Champollion. Como ocurre con muchas leyendas de la historia, la vida de Champollion no está exenta de misterios y mitos. Se cuenta que con solamente once años, Jean-François se prometió ser el que descifraría la piedra después de que un primo, que formó parte de la expedición francesa, le regalase una copia del texto. También se dice que antes de nacer, un hechicero pronosticó a su madre que el niño que llevaba dentro sería el que vertería luz sobre la oscuridad de los tiempos pasados. Estos patrones se repiten de cuando en cuando en los grandes personajes de la historia: si recordáis nuestro reportaje sobre Schliemann, también él se había prometido encontrar Troya a los ocho añitos.

Fue su hermano mayor, Jacques, quien espoleaba la imaginación del pequeño contándole relatos sobre la campaña de Napoleón en Egipto y los misterios que estaban encontrando. A partir de ahí y teniendo la copia de la piedra en sus manos, el joven se volvió obsesivo y dedicó todo su tiempo al estudio de las lenguas poniendo un especial interés en el copto; estaba seguro que en el copto estaría la llave que lo llevaría a descifrar el demótico. Pero a los catorce años se le fue la cabeza completamente, teniendo que tomarse una breve temporada de descanso en el campo. Cuando se sintió mejor volvió a la carga, y no tardó en darse que cuenta de que en los famosos cartuchos podía estar la clave que ayudase a la resolución del enigma.

Fue más o menos en este momento cuando aparece de nuevo el bueno de De Sacy para hacer llegar a Champollion un ejemplar del trabajo de Thomas Young. Al leerlo, vio con asombro que sus teorías eran buenas. Esto hizo que el joven ratificase que los estudios que llevaba realizados iban por buen camino y no dudó en apoyarse en los avances de Young para ahorrarse un trecho del esfuerzo.

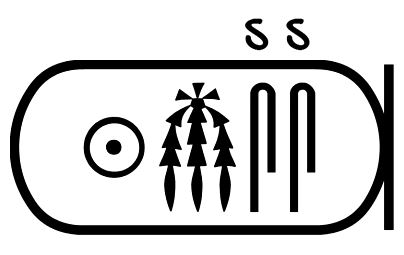

Se hizo con un cartucho conocido con el nombre de Cleopatra y dedujo que, al ser un nombre griego al igual que el de Ptolomeo algunos caracteres tenían que repetirse a la fuerza. Y así era, Champollion identificó tres letras: La O, la P y la L. A partir de aquí todo parecía más sencillo, pero ahora había que saber si el jeroglífico se comportaba igual con palabras que no fueran extranjeras. En otro golpe de genialidad y gracias a su conocimiento del copto y del trabajo de Young con el demótico, el francés logro descifrar el nombre de Ramsés (RA MESE SS) y, ya de paso, el sistema para descifrar las demás palabras.

El bueno de Young se lo tomo regular porque, a pesar de que sus esfuerzos fueron esenciales para descifrar los jeroglíficos, Champollion pasó de él olímpicamente y no tuvo la consideración de atribuirle parte del mérito.

A Jean François lo nombraron conservador de la sección de Egipto en el Museo del Louvre, pero poco después el francés se fue por primera vez en su vida al país de los faraones para comenzar a descifrar numerosos cartuchos, especialmente de monumentos, en una carrera obsesiva por descubrir a quién estaban dedicados, quién los había levantado o su orden cronológico. Por desgracia el 4 de Marzo de 1832 Champollion murió en París a los 42 años y, aunque no logró terminar su trabajo completamente, su empeño y determinación lograron arrojar luz sobre la civilización más asombrosa de la humanidad.

Y a mayores un par de pasatiempos de regalo!

Aquí puedes ver la Piedra de Rosetta en 3D

Y en este otro enlace puedes traducir jeroglíficos del antiguo Egipto con Fabricius de Google